在《歌手 2025》总决赛的网传帮唱名单中,王力宏、林俊杰的加入为这场音乐盛宴注入了新的变量,而那英的争议则成为舆论焦点。陈楚生与李健的诗意对话、单依纯与袁娅维的灵魂碰撞、盖与热狗的说唱革命、米奇与毛不易的治愈共振、黄丽玲与陈昊宇的戏剧张力、林志炫与谭维维的声乐核爆,这些组合构成了一幅横跨华语乐坛三十年的声纹图谱,而那英与黄丽玲的 “天后双生花” 对决,因争议事件的发酵,成为总决赛最具话题性的实验场。

一、陶喆帮唱单依纯:R&B 基因的跨时空嫁接

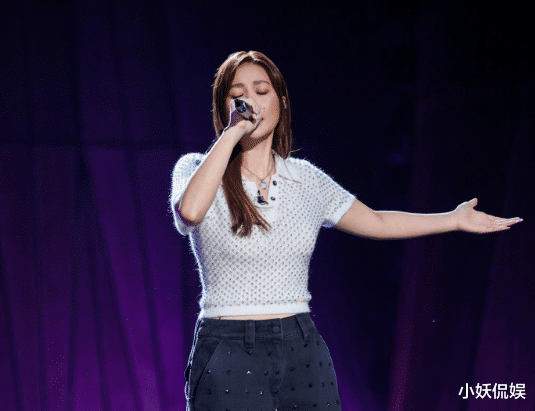

单依纯与陶喆的合作,是华语乐坛「学院派」与「创作鬼才」的世纪对话。作为《中国好声音 2020》冠军,单依纯的声线如纯净水般清澈,在《歌手 2025》第十期翻唱邓丽君《君》时展现的气声控制,被乐评人称为「在电子芯片上雕刻青花瓷」.

而陶喆作为华语 R&B 教父,其《沙滩》《普通朋友》等作品开创了「华人嘻哈」的先河。两人的合作可能形成「声线博弈」与「风格破壁」的双重实验:陶喆将《Melody》的蓝调基底植入单依纯的《Forever Young》,单依纯则用新生代的气声颤音重构《Susan 说》的京剧念白。编曲中暗藏的电子脉冲与古筝琶音,恰似在赛博空间中搭建四合院,既需要突破窠臼的勇气,更考验火候把控的智慧。

更深层的价值在于两人对音乐真实性的共同追求。单依纯在彩排中刻意减少了常石磊标志性的「叹息式」咬字,试图在技术框架中保留邓丽君的呼吸韵律;陶喆则在《歌手 2015》帮唱胡彦斌时,用《黑色柳丁》的失真吉他解构传统编曲。

当单依纯的「电子芯片上的青花瓷」遇上陶喆的「Chinked-Out」美学,这场合作将成为华语流行乐在全球化浪潮中的生存宣言 —— 真正的创新,永远生长在传统与现代的裂缝中。

二、那英帮唱黄丽玲:天后双生花的权力博弈,那英惹争议

黄丽玲与那英的组合,是华语乐坛 “催泪歌后” 与 “争议天后” 的代际对话。黄丽玲的《失恋无罪》《有一种悲伤》建立了 “声线留白美学”,而那英作为《歌手 2024》歌王,其《出现又离开》的气声爆破曾重新定义帮唱舞台的价值。

然而,那英在《歌手 2025》中的表现却引发轩然大波:第三期演唱《到时见》时因情绪失控导致音准失准、气息不稳,被乐评人丁太升批评为 “专业素养不达标”。更具戏剧性的是,其长春演唱会门票以 6.9 折促销仍滞销,暴雨中大批观众举着 “为刀郎讨回公道” 的灯牌提前退场,甚至高呼刀郎名字,将早年 “农民论” 争议推向高潮。

两人的合作可能形成 “声压对抗” 与 “空间叙事” 的双重奇观:那英将《默》的钢琴叙事转化为工业鼓点,黄丽玲则在《给我一个理由忘记》的副歌部分加入音乐剧式的咏叹调。更具颠覆性的是她们对舞台空间的重新定义:那英在巡演中惯用的 40 米 T 型延伸台被移植到《歌手》舞台,当黄丽玲在延伸台末端唱起《柠檬草的味道》,那英却在主舞台用《三天三夜》的热力形成声浪包围。

这种空间叙事的深层逻辑,是天后级歌手对音乐话语权的重新分配 —— 那英用经验传授巩固权威,黄丽玲则用新生代审美重构规则。

然而,那英的争议远不止于此。其早年在《中国好声音》淘汰周深、姚贝娜的事件被重新翻出,抖音评论区更涌入 180 万条 “为刀郎讨公道” 的留言。当那英在《歌手 2025》试图以 “情怀牌” 挽回口碑时,观众却用脚投票 —— 长春演唱会现场的冷清与刀郎重庆暴雨中万人撑伞合唱的盛况形成鲜明对比,这种戏剧性的逆转,恰似一场精心编排的命运剧本。

这种合作的深层逻辑,是对音乐性别叙事的反叛。黄丽玲在《歌手 2025》第十期翻唱张惠妹《孤单 Tequila》时,用「气声呢喃」将都市夜场的狂欢升华为孤独者的内心独白;那英则在《歌手 2024》帮唱周深时,用《大鱼》的「情感野火烧穿技术壁垒」。

当黄丽玲的「铁肺」遇上那英的「情感野火」,两人可能在《征服》的改编中完成「声乐核爆」:那英在高音区保持摇滚的撕裂感,黄丽玲则在低音区加入呼麦,让传统情歌在摇滚声场中获得新生。

三、林俊杰帮唱李佳薇:技术派的灵魂觉醒

李佳薇与林俊杰的合作,是华语乐坛「铁肺女王」与「行走的 CD」的终极博弈。李佳薇的《煎熬》以横跨 16 度音域的高音刷新行业标准,林俊杰则用《不为谁而作的歌》的创作算法成为流行音乐标杆。

两人的合作可能形成「算法留白」与「情感突围」的双重革命。林俊杰将《可惜没如果》的和弦走向植入李佳薇的《天后》,李佳薇则在原曲框架中加入摇滚即兴段落。编曲中的电子音效与失真吉他,恰似人工智能与人类灵魂在音乐维度的对话 —— 林俊杰的合成器铺底如赛博空间的暗流,李佳薇的高音爆破则像机械战警的脉冲枪。

更具启示性的是两人对音乐创作伦理的重新思考。林俊杰在彩排中特意保留了李佳薇即兴发挥的部分,这种「算法留白」的创作理念,是对 AI 音乐生成技术的反拨;而李佳薇则在《煎熬》的副歌部分突然切换至本真音色,用人类的情感野性对抗算法的冰冷理性。当精密仪器遭遇自然风暴,这场合作将证明:音乐的本质不是公式推导,而是灵魂共振。

四、谭维维帮唱陈楚生:超女与快男的超时空合作

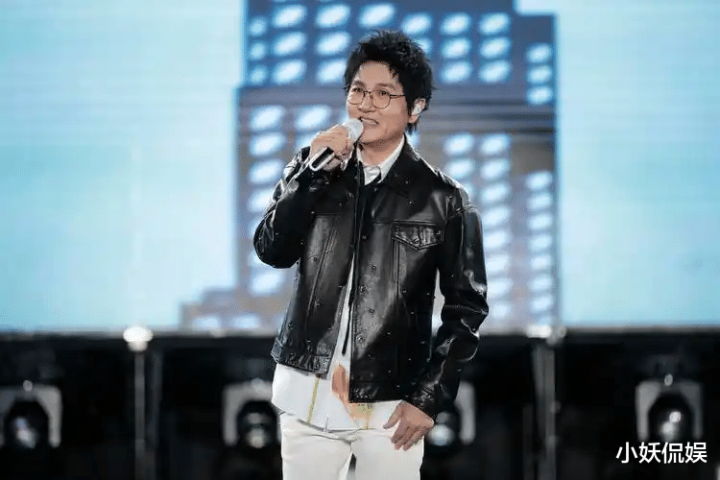

陈楚生与谭维维的组合,是华语乐坛「地域叙事」与「民族摇滚」的跨界碰撞。陈楚生的《行走的鱼》《有没有人曾告诉你》用民谣解构都市孤独,谭维维的《给你一点颜色》则将华阴老腔注入摇滚基因。

两人的合作可能形成「叙事层」与「意境层」的双重维度:陈楚生用《有没有人曾告诉你》的西北苍凉重构《蓝莲花》,谭维维则在《鱼鸟之恋》的间奏部分加入呼麦与电子脉冲。编曲中暗藏的陶笛与失真吉他,恰似在沙漠中搭建摇滚舞台,既需要突破地域限制的勇气,更考验文化转码的智慧。

更深层的价值在于两人对音乐身份认同的重新思考。陈楚生在《歌手 2024》与谭维维合作《瞎子》时,用方言念白将个人叙事升华为地域文化的集体记忆;谭维维则在《歌手 2017》用《乌兰巴托的夜》的民族唱法解构流行范式。

当陈楚生的「行走的鱼」遇上谭维维的「华阴老腔」,这场合作将成为华语民谣在全球化浪潮中的生存宣言 —— 真正的地域文化,永远生长在传统与现代的对话中。

五、王力宏帮唱Mickey:跨文化声纹的重新编译

Mickey 与王力宏的组合,是华语乐坛「国际化表达」与「本土化叙事」的奇妙融合。Mickey 作为外籍歌手,其《Someone Like You》充满欧美流行乐的力量感,王力宏则用《盖世英雄》的「Chinked-Out」美学开创华人嘻哈新风。

两人的合作可能形成「语言实验」与「情感共鸣」的双重维度:王力宏将《龙的传人》的二胡旋律植入 Mickey 的《Love on Top》,Mickey 则在《I Have Nothing》的副歌部分加入中文说唱。编曲中的诗经体译文与英文歌词,恰似在长城上演奏爵士乐,既需要跨文化对话的勇气,更考验审美平衡的智慧。

更具哲学意味的是两人对音乐普世性的重新定义。王力宏在《歌手 2019》帮唱声入人心男团时,用《You Raise Me Up》的美声基底解构流行范式;Mickey 则在《歌手 2025》翻唱阿黛尔经典时,用中文咬字的「萌点」意外制造出跨文化反差。

当「Parsley, Sage, Rosemary and Thyme」遭遇「蒹葭苍苍,白露为霜」,这场合作将证明:音乐是人类共通的情感基因库,任何文化符号都能在其中找到重组的可能。

六、张杰帮唱Grace:灵魂乐的高音对决

Grace 与张杰的组合,是华语乐坛「国际声线」与「摇滚战士」的终极对决。Grace 的《I Have Nothing》展现了 Whitney Houston 式的灵魂爆发力,张杰的《逆战》《这就是爱》则用强混声技术建立「英雄式声纹」。

两人的合作可能形成「声线博弈」与「技术突围」的双重奇观:张杰将《雪龙吟》的 High C 爆破植入 Grace 的《Love on Top》,Grace 则在《I Will Always Love You》的尾音处加入即兴花腔。编曲中的非洲鼓点与失真吉他,恰似在金字塔前演奏摇滚乐,既需要突破技术边界的勇气,更考验文化融合的智慧。

更深层的价值在于两人对音乐真实性的重新思考。Grace 在彩排中刻意保留的破音与气息颤动,恰似在完美声线中撕开一道裂痕,让真实的人性光芒得以倾泻;张杰则在《歌手 2017》用《自己》的连续升 Key,通过声压递进制造戏剧张力。

当技术派歌手遭遇灵魂歌者,这场合作将成为华语声乐在流媒体时代的生存宣言 —— 真正的力量,永远生长在完美与瑕疵的对话中。

七、孙楠帮唱林志炫:声乐核爆的终极对决

林志炫与孙楠的组合,是华语乐坛「技术派」与「民族派」的巅峰对决。林志炫的《没离开过》头声强混惊为天人,孙楠的《不见不散》则用民族唱法构建情感共鸣。

两人的合作可能形成「声腔对抗」与「理念对冲」的双重奇观:林志炫将《Opera 2》的海豚音植入孙楠的《你快回来》,孙楠则在《红旗飘飘》的副歌部分加入美声咏叹调。编曲中的巴洛克弦乐与马头琴,恰似在故宫太和殿演奏交响乐,既需要突破传统的勇气,更考验文化转码的智慧。

更具颠覆性的是两人对声乐伦理的重新思考。林志炫在《歌手 2025》因「技术过剩」争议意外淘汰,最终靠观众票选的「返场特权」重回总决赛;孙楠则在《歌手 2024》用《带着地球去流浪》的宏大叙事证明「情感比技术更有穿透力」。

当林志炫的「零瑕疵」遇上孙楠的「野性美」,这场合作将成为华语声乐在技术浪潮中的生存宣言 —— 真正的艺术,永远生长在精密与野性的裂缝中。

不管如何,如果这份网传嘉宾名单为真,那么有王力宏、林俊杰、陶喆、孙楠四位天王的加入,还有天后那英,以及年轻代实力与人气并存的歌手张杰、谭维维加入,肯定会吸引很多网友的关注。

#歌手2025#

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:线下配资官网双出水口设计跟开了挂似的

- 下一篇:没有了